拉康式精神分析——从心理自动性开始

心理自动性

克莱朗博尔的概念,把看似迥异的疯狂现象统归在一个共同的主旨下,即由“外界”强加的某种东西,比如思想的共鸣或者是对某人的评价。

在现代心理学上看,个体会受到外界的影响,比如社会舆论、他人的评价等。个体不一定能够意识到这个影响过程。

而拉康则进一步地发展了这个概念,从主体这个概念出发,探讨了无意识、语言、他者、欲望等诸多概念。

主体

拉康认为,主体通过语言和他者构建出来的。他强调主体在语言和符号系统中的形成过程,指出个体的主体性是通过与他者的关系来确立的。

这类似于黑格尔的主奴辩证法,即一个意识依赖于另一个意识而存在。

无意识

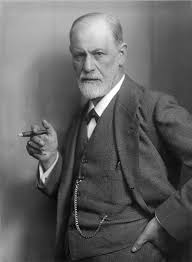

拉康深受弗洛伊德的影响,由潜意识往下,探讨无意识。

弗洛伊德的潜意识

弗洛伊德提出潜意识概念,其潜藏在人类清醒意识之下,它包含了被压抑的欲望、冲动和记忆等不被世俗所接受的东西。

为了揭示出个体的潜意识,弗洛伊德发展了释梦、自由言说等精神分析临床技术。

拉康的无意识

语言作为一个先验结构,是早于主体存在之前而存在的,因而它甚至不会被主体所意识到(相比于潜意识)。

无意识并非是指被压抑的欲望等潜意识的内容,而是语言系统内化于主体而形成的结构。

无意识是像语言那样被结构的。

语言

拉康突破性地将精神分析发展到语言结构分析的领域,进行精神分析的对象从一个个现实的个体,发展到一个符号上的对象,称之为主体。

主体仰望星空,他看到了一个无尽的宇宙世界,殊不知,语言则是一个比宇宙世界大得多的世界,正是语言构建起了主体自身。

语言居于象征界,用一个个差异化能指代替了主体的想象性意象。

当主体登陆到象征界时,其享乐就被阉割了,从而,欲望产生了。

也正是主体登陆到象征界,其成为了社会的一员。

他者

主体和他者是一个相对概念,又或许可以说,主体是他者,他者是主体。

在拉康的理论中,主体的自我认同是在与他者的互动中形成的。

拉康特别区分了大他者和小他者。

大他者:语言

大他者代表了社会的象征秩序,更深层次地,大他者就是语言结构。

在象征界中,主体被困于语言中,与各种能指(实质上只有一个能指)作斗争。

小他者:镜像

小他者是主体的镜像。主体通过镜像建立起了自我认同。

显然,主体在此时被异化了,那个原初的东西掉落了,永远无法被找回了。

欲望

拉康的欲望理论相当精彩,他围绕需要、要求和欲望,讨论了主体在不同阶段的心理追求。

这足够单开一篇(甚至多篇)文章来讲述。